S&P 500と米国コアCPIの推移

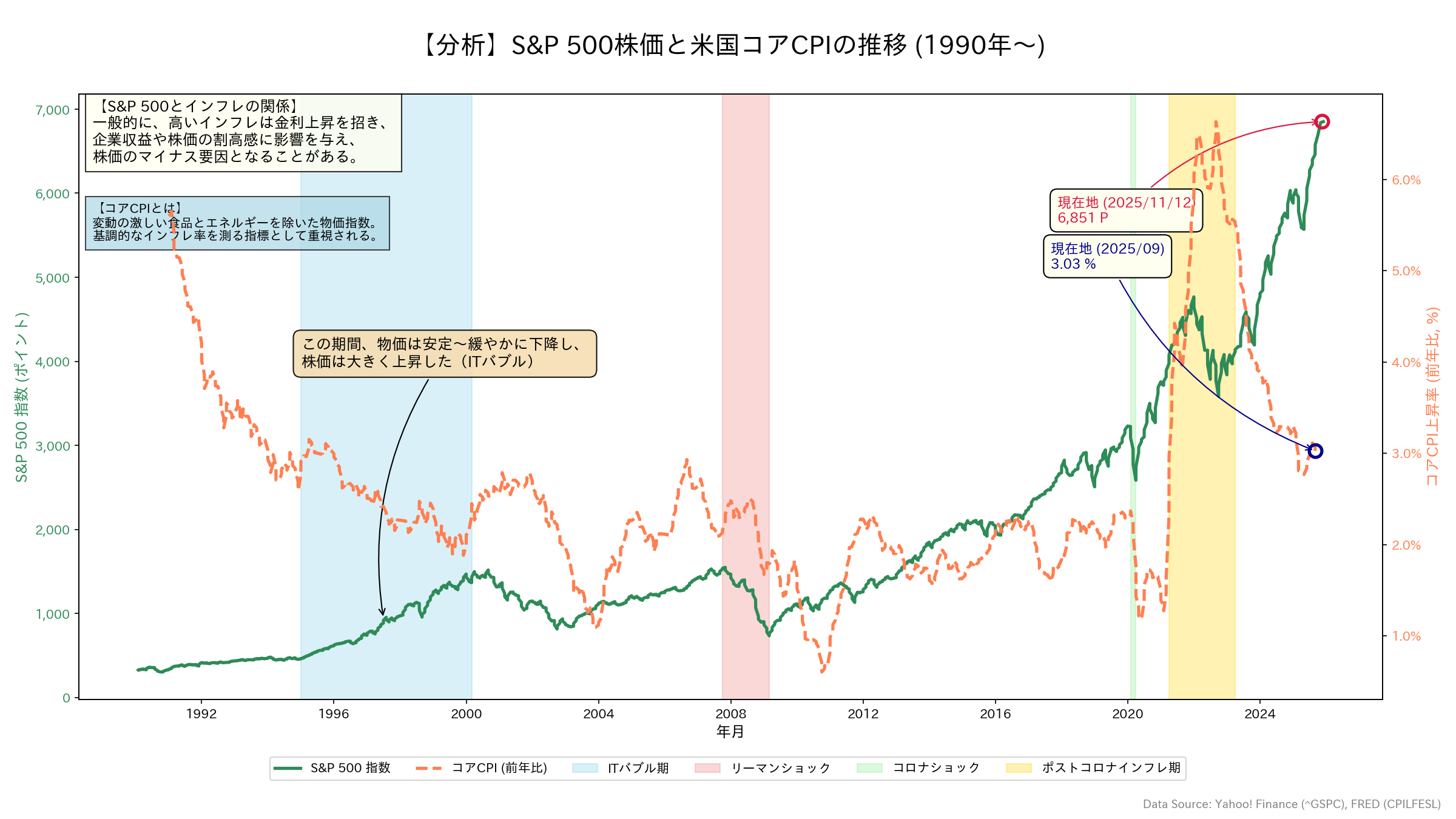

「インフレって株価の敵だよね〜?」ってよく聞きますけど、それって本当のところどうなんでしょ?🧐 物価(コアCPI)と株価(S&P 500)の歴史的な「シーソーゲーム🪚」を一枚のグラフに描くことで、教科書通りにはいかない、“複雑だけど超面白い”関係性が見えてくるんですよ!

なぜ物価と株価の関係が重要なのか?

物価が「ぐんぐん」上昇する(インフレ)と、企業にとってはコスト(原材料費や人件費)が“どんどん増えちゃって”、利益を圧迫する要因になっちゃいます。しかも、インフレを抑えるために利上げなんてされたら、経済全体が「ちょっと冷え込んじゃう❄️」から、株価の重しになっちゃうんですよね。でもね、逆に“緩やかなインフレ”って、経済が「ちゃんと成長してる証」でもあって、企業の売上増に繋がる側面もあるんです!この“二つの顔”を理解することが、市場を読み解く「鍵🔑」なんですよ!

グラフで読み解く物価と株価のダンス

「インフレに強い」米国株の歴史(長期グラフ)

長期グラフを「じーっと👀」眺めると、“え、マジで!?”って驚くような事実が見えてきます!ITバブル期みたいに物価が安定していた時期はもちろんのこと、物価が“モリモリ上昇する局面”でも、株価(緑の線)は長期的には「右肩上がりを続けてる」んです!これって、米国企業が物価上昇分を製品やサービスの価格に“ちゃんと転嫁して”、利益を“成長させ続けてきた力強さ”を示しているんですよ!さすが米国株!💪

コロナ禍以降の逆相関(短期グラフ)

でもね、短期グラフを見ると「景色がガラッと変わる」んです!2022年に物価(オレンジの線)が“急にドーン!💥”と急騰した局面では、将来の利上げを警戒して株価は“大きく下落⤵️”。逆に、物価がピークを越えて下落を始めると、株価はそれを好感して“上昇に転じてる”んです!2025年9月10日時点でS&P 500は6,532ポイントと高値圏にあり、物価も同7月時点で3.05%と、市場がインフレの「鎮静化を織り込んでいる」様子が伺えますね。

このデータの応用的な見方

物価と株価の関係を見る上で、超重要なのが物価の「水準」だけじゃなくて「変化の勢い(モメンタム)」なんです!たとえ物価の水準が高くても、その上昇ペースが「ちょっと鈍化し始めたかな?」ってなると、市場は「インフレのピークは過ぎたね!」って判断して、株価は上昇に転じやすくなるんですよ。逆に、物価が低い水準からでも、急なペースで上昇し始めると、市場は将来の金融引き締めを“警戒しちゃいます”。だから、常に「変化の兆し」を探すことが、このグラフを“完璧に使いこなすコツ”なんです!✨