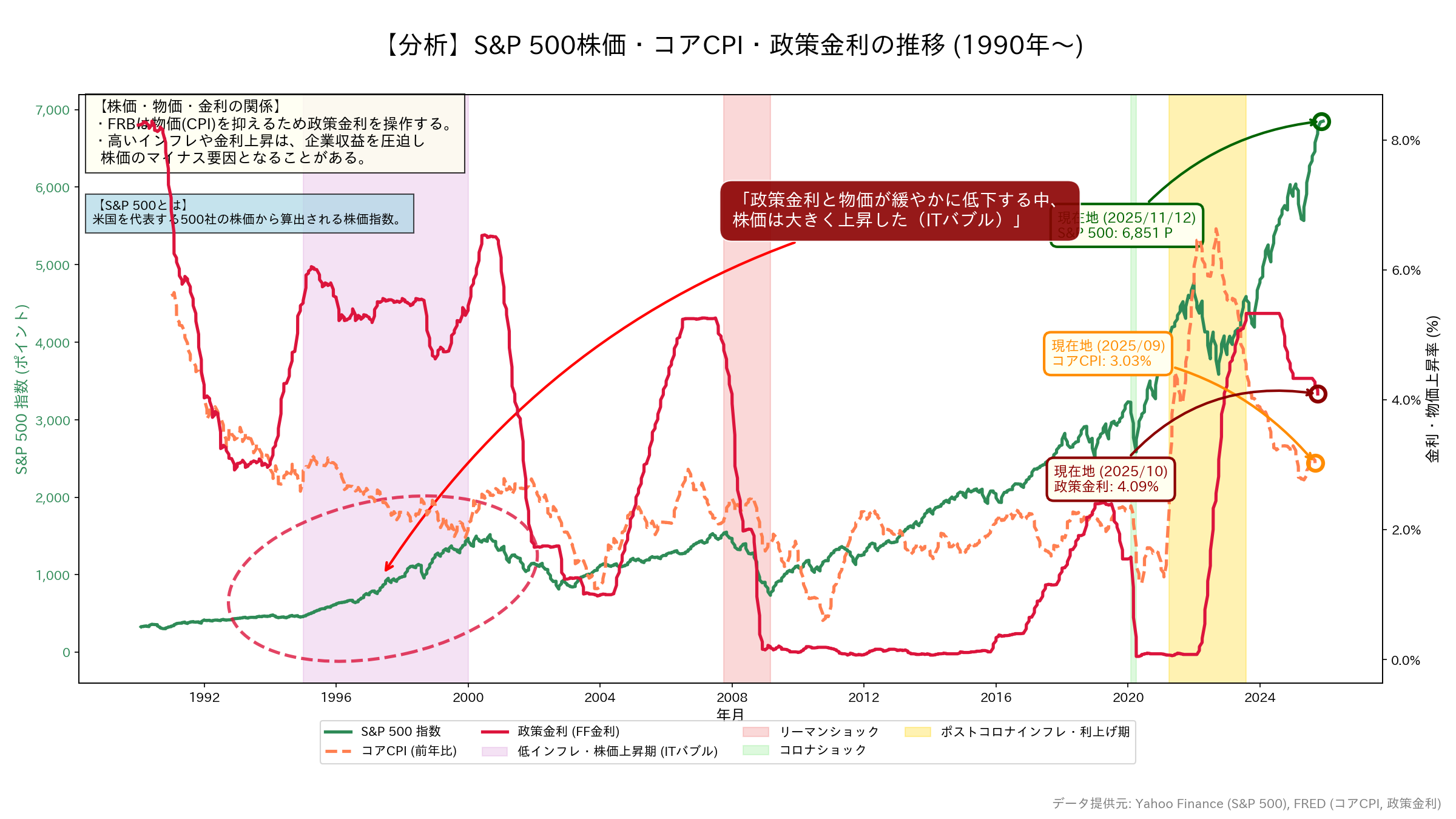

S&P 500・CPI・政策金利の推移

これまでの物語のメインキャスト、株価(S&P 500)、物価(コアCPI)、金利(政策金利)が、ついに「夢の共演!」って感じで一堂に会しました!🙌 この一枚のグラフは、米国経済という“壮大なドラマの相関図”なんです。三者の複雑な関係を読み解けば、市場の“大きな流れ”を掴むことができますから、一緒に見ていきましょ!

なぜこの3つの関係が重要なのか?

これまで見てきたように、物価は金利を動かし、金利は株価を動かします。でもね、それって単純な「一方通行の関係じゃない」ってところがポイントなんです!株価が経済に影響を与えて、それが物価に反映されることだってあるんですよ。この3つの指標を同時に見ることで、経済が今どの局面にいるのか(好景気か、不景気か、安定期か)を、まるで「3Dメガネをかけてるみたいに」立体的に把握することが可能になるんです!👓

グラフで読み解く「利下げ」のウソとホント

教科書が教えない「利下げ=株安」の局面(長期グラフ)

「利下げは株価にプラス!」ってよく言われますけど、長期グラフを見ると、リーマンショック期(2008年頃)みたいに、FRBが“急ブレーキ”みたいに利下げ(赤い線が急降下)を行っている局面で、株価(緑の線)も“暴落してるじゃん!😱”ってことが分かります。これは、FRBが「うわー、経済が深刻な危機だ!🚨」って判断して利下げを行うから、市場の悲観ムードが“勝っちゃう”「不景気の利下げ」なんですよ。

唯一の例外?ITバブル期の「利下げ=株高」(長期グラフ)

でもね、ITバブル期(1990年代後半)には、FRBが段階的に利下げを行う中で、株価が“ぐんぐん”大きく上昇したんです!これは、景気は好調なままで物価だけが“落ち着いていたから”、FRBが景気をさらに後押しするために行った「好景気の利下げ」なんです!この二つの違いを理解することが、もう“めっちゃ重要”なんですよ!

このデータの応用的な見方

株式市場には、中央銀行の金融緩和によって株価が上昇する「金融相場」と、企業の業績拡大によって株価が上昇する「業績相場」という2つの局面があるって言われていますよね。このグラフは、市場が今どちらの相場にいるのかを判断する“大きなヒント”になります!金利の動きに株価が敏感に反応しているなら「金融相場」、金利が安定しても企業の業績(EPS)の伸びと共に株価が上昇しているなら「業績相場」と捉えることができます。今の市場が“どっちの顔”を持っているのか、このグラフから“読み解いてみましょう”!🕵️♀️